組合員・被扶養者の資格証明書

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。 組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから大切に保管してください。

①破損したり、汚したりしないようにしてください。

①破損したり、汚したりしないようにしてください。

②記載事項を勝手になおさないようにしてください。

③他人には決して貸さないようにしてください。

④病院に預けたままにしないようにしてください。

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」(組合員被扶養者証と兼ねています)が交付されることとなっています。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

組合員に関する手続き一覧表

| 事項 | 提出書類 |

|---|---|

| ・新規採用 ・他の共済組合からの転入 公立学校(教育委員会、県立医科大学、県立大学)、国、市町村、警察等からの転入 |

・組合員資格取得届書 ・年金加入期間等報告書 ・給付金等口座振込申出書 ・登録口座の通帳の写し |

| ・退職 ・死亡 ・他の共済組合への転出 公立学校(教育委員会、県立医科大学、県立大学)、国、市町村、警察等への転出 |

・ 退職届書 ・組合員証 【交付を受けている場合は※も提出】 ※被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証 |

| ・氏名の変更 | ・記載事項変更申告書 ・住民票謄本 ・組合員証 ・被扶養者証(交付を受けている場合) ・氏名変更後の給付口座の通帳の写し |

| ・住所の変更 | ・記載事項変更申告書 ・住民票謄本 ・国民年金第3号被保険者住所変更届 (配偶者の住所変更の場合) |

| ・組合員証等の亡失、損傷に伴う再交付 | ・組合員証等再交付申請書 ・紛失届 ・損傷の場合は使用できなくなった組合員証等 |

| ・任意継続組合員の資格取得を申出する場合 | ・共済組合の任意継続組合員制度について ・任意継続組合員資格取得申出書 |

被扶養者に関する手続き一覧表

配偶者の場合

| 事項 | 区分 | 提出書類 | 提出書類の説明 |

|---|---|---|---|

| ・配偶者を被扶養者として申告する場合 【区分について】 ●: 必ず必要な書類 ▲:必要な場合の書類 扶養手当の申請と同時に申告される場合の添付書類は写し(コピー)を提出してください。「被扶養者の資格 |

● | ・被扶養者申告書 |

記入し提出してください。 |

| ● | ・国民年金第3号被保険者資格取得届 |

配偶者が20歳以上60歳未満の場合は地方職員共済組合から日本年金機構へ国民年金第3号被保険者の資格取得を届け出ますので、必ず提出してください。 基礎年金番号は必ず記入してください。 |

|

| ● | 住民票謄本(世帯全員で続柄が記載されていることを確認してください。) | 組合員との続柄及び同居関係を明らかにする書類 | |

| ▲ | 戸籍謄本 | 別居の場合、婚姻により認定の場合の組合員との続柄を証する書類 | |

| ● | 配偶者の所得証明書 | 市町村発行の配偶者の所得証明書 | |

| ▲ | 退職証明書 | 退職の場合は、雇用主が作成する退職証明書(なければ雇用保険被保険者離職票の写し、健康保険の資格喪失証明書等) | |

| ▲ | ・雇用保険の受給に関する申立書 |

退職の場合は、記入し提出してください。 | |

| ▲ | 雇用保険の受給に関する証明書の写し | 配偶者が退職後(結婚退職も含む)雇用保険の基本手当を受給予定の場合または雇用保険の基本手当を受給終了した場合 雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し (被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。) |

|

| ▲ | 確定申告書の写し | 営業、不動産、農業等の事業所得がある場合 確定申告書(控)と損益計算書(収支内訳書)等の写し |

|

| ▲ | ・雇用形態及び給与等支払い見込み証明書 |

パート・アルバイト等で収入がある場合 配偶者の勤務先で証明をしてもらって提出してください。 |

※被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。

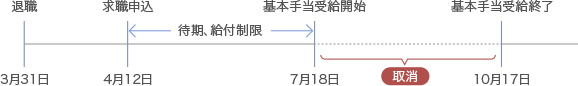

例 60歳未満の配偶者が退職し雇用保険基本手当(日額3,612円以上)を受給する場合

雇用保険の基本手当を受給している7月18日から10月17日までの間は取消になります。

この取消期間中は国民健康保険、国民年金(市町村で手続き)に加入することになります。

子の場合

| 事項 | 区分 | 提出書類 | 提出書類の説明 |

|---|---|---|---|

| ・子を被扶養者として申告する場合 【区分について】 ●: 必ず必要な書類 ▲:必要な場合の書類 扶養手当の申請と同時に申告される場合の添付書類は写し(コピー)を提出してください。 「被扶養者の資格 |

● | ・被扶養者申告書 |

記入押印し提出してください。 |

| ● | 住民票謄本(世帯全員で続柄が記載されていることを確認してください。) | 組合員との続柄及び同居関係を明らかにする書類 | |

| ▲ | 戸籍謄本 | 配偶者と別居している場合、 離婚・死別した場合 |

|

| ▲ | 在学証明書 | 15歳以上の子(義務教育諸学校在学者と全日制の高等学校在学者で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子は除く)高校、大学、各種学校等に在籍する場合 高校、大学、各種学校等の在学証明書又は在籍証明書。 学生証の写しは不可。 |

|

| ▲ | ・他の被扶養者となっていない証明書 |

他の親族(配偶者等)が組合員の被扶養者となっていない場合 その者の扶養となっていない証明(配偶者等の雇用主の証明書等) また、年齢により扶養手当が支給されない場合は配偶者等の所得証明書(市町村発行のもの)が必要(共同扶養の場合、収入が多いか同程度であるかの確認が必要なため) |

|

| ▲ | 子の所得証明書 | 15歳以上の子(義務教育諸学校在学者と全日制の高等学校在学者で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子は除く)の場合 市町村発行の子の所得証明書 |

|

| ▲ | 退職証明書 | 退職の場合は、雇用主が作成する退職証明書(なければ雇用保険被保険者離職票の写し、健康保険の資格喪失証明書等) | |

| ▲ | ・雇用保険の受給に関する申立書 |

退職の場合は、記入し提出してください。 | |

| ▲ | 雇用保険の受給に関する証明書の写し | 退職後に雇用保険の基本手当を受給予定の場合または雇用保険の基本手当を受給終了した場合 雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し (被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。) |

|

| ▲ | 確定申告書の写し | 営業、不動産、農業等の事業所得がある場合 確定申告書(控)と損益計算書(収支内訳書)等の写し |

|

| ▲ | ・雇用形態及び給与等支払い見込み証明書 |

パート・アルバイト等で収入がある場合 子の勤務先で証明をしてもらって提出してください。 |

|

| ▲ | ・扶養に関する申立書 |

15歳以上の学生以外の子の場合 組合員が子を扶養する理由等を記載した申立書 |

※被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。

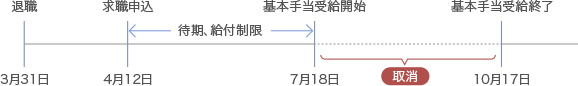

例 子が退職し雇用保険基本手当(日額3,612円以上)を受給する場合

雇用保険の基本手当を受給している7月18日から10月17日までの間は取消になります。

この取消期間中は国民健康保険(市町村で手続き)に加入することになります。

父母の場合

| 事項 | 区分 | 提出書類 | 提出書類の説明 |

|---|---|---|---|

| ・父母を被扶養者として申告する場合 父母の認定は、血族の場合は別居でも可能ですが姻族の場合は、同居が条件です。 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入のため認定できません。 【区分について】 ●: 必ず必要な書類 ▲:必要な場合の書類 扶養手当の申請と同時に申告される場合の添付書類は写し(コピー)を提出してください。「被扶養者の資格 |

● | ・被扶養者申告書 |

記入し提出してください。 |

| ● | 住民票謄本(世帯全員で続柄が記載されていることを確認してください。) | 組合員との続柄及び同居関係を明らかにする書類 | |

| ▲ | 戸籍謄本等写し(組合員の戸籍謄本) | 養子縁組されている場合の組合員との続柄を証する書類 | |

| ● | 父母の原戸籍謄本 | 組合員との続柄の確認及び他の扶養義務者(兄弟姉妹)の確認 (婚姻等により除籍の兄弟姉妹も確認できる父母の原戸籍謄本) |

|

| ● | 父母の所得証明書 | 市町村長の発行する父母の所得証明書 | |

| ▲ | 退職証明書 | 退職の場合は、雇用主が作成する退職証明書(なければ雇用保険被保険者離職票の写し、健康保険の資格喪失証明書等) 廃業の場合は廃業届写し |

|

| ▲ | ・雇用保険の受給に関する申立書 |

退職の場合は、記入し提出してください。 | |

| ▲ | 雇用保険の受給に関する証明書の写し | 退職後に雇用保険の基本手当を受給予定の場合または雇用保険の基本手当を受給終了した場合 雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し (被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。) |

|

| ▲ | ・雇用形態及び給与等支払い見込み証明書 |

パート・アルバイト等で収入がある場合 父母の勤務先で証明をしてもらって提出してください。 |

|

| ▲ | 直近の年金改定通知 | 年金を受給している場合は、受給しているすべての年金の決定・改定通知書や振込通知書の写し(なければ年金振込額が記載された部分の通帳の写し) 公的年金等の源泉徴収票は不可。 |

|

| ▲ | 確定申告書の写し | 営業、不動産、農業等の事業所得がある場合 確定申告書(控)と損益計算書(収支内訳書)等の写し |

|

| ▲ | ・送金に関する申立書 |

別居(同居で世帯分離の場合も含む)で、主として組合員の収入によって生計を維持している場合 父母の全収入(申告者とその他の人の送金等による収入も含む)の3分の1以上の額を送金していることが必要です。 |

|

| ▲ | ・扶養の協約書 |

他の扶養義務者(組合員の兄弟姉妹等、また父母の一方を認定する場合はその配偶者)がいる場合 他の扶養義務者が組合員に父母を扶養させる旨の協約書 |

|

| ▲ | ・扶養に関する申立書 |

60歳未満の場合など必要に応じて組合員が扶養をする旨の申立書 | |

| ▲ | 扶養義務者の所得証明書 | 別居で、他の扶養義務者(兄弟姉妹、父母の一方を認定する場合はその配偶者)がいる場合 組合員および他の扶養義務者それぞれの所得証明者 |

※被扶養者として認定後に、雇用保険の基本手当を受給した場合、取消する必要があります。

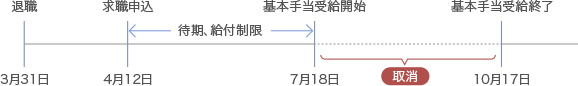

例 60歳未満の父母が退職し雇用保険基本手当(日額3,612円以上)を受給する場合

雇用保険の基本手当を受給している7月18日から10月17日までの間は取消になります。

この取消期間中は国民健康保険(市町村で手続き)に加入することになります。

取消の場合

| 事項 | 区分 | 提出書類 | 提出書類の説明 |

|---|---|---|---|

| ・被扶養者を取消する場合 【区分について】 ●: 必ず必要な書類 ▲:必要な場合の書類 扶養手当の申請と同時に申告される場合の添付書類は写し(コピー)を提出してください。「被扶養者として認められない人 |

● | ・被扶養者申告書 |

記入し提出してください。 |

| ▲ | ・国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届 |

配偶者(20歳以上60歳未満)の被扶養を取り消す場合は、地方職員共済組合から日本年金機構へ被扶養配偶者でなくなったことを届けますので、必ず提出してください。 | |

| ▲ | ・国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届 |

配偶者(20歳以上60歳未満)が死亡した場合は、地方職員共済組合から日本年金機構へ国民年金第3号被保険者の資格喪失を届けますので、必ず提出してください。 | |

| ● | 取消理由等のわかる書類 | ①就職の場合は、就職年月日がわかる書類。辞令書、採用証明書、雇用契約書等の写し ※保険証の写し、採用内定通知の写しの場合は、余白に「○年○月○日に就職したことに相違ない」と記入し組合員の署名押印が必要です。 ②収入増の場合は、給与見込や雇用条件のわかる書類。 ・雇用契約書等の写し 営業、不動産、農業等の事業所得がある場合は確定申告書(控)と損益計算書(収支内訳書)等の写し ③扶養替えの場合は、その事実がわかる書類及び申告者の申立書 ④雇用保険の基本手当を受給する場合は、雇用保険受給資格者証の写し等(基本手当受給開始日が記載されていることを確認してください。) ⑤その他の場合(死亡、離婚等)は、その年月日を確認できる戸籍謄本等の写し等 |

|

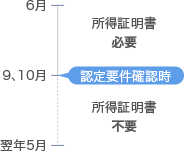

| ▲ | 所得証明書 |

市町村が発行する所得証明書 6月から認定要件確認時(9月及び10月)までは今年度(前年分)の所得証明書の添付が必要です。 認定要件確認時(9月及び10月)から翌年5月までは認定要件確認時に確認済ですので不要です。 |

認定に関する注意事項

- (1)認定を受けようとする人に配偶者がある場合、当該配偶者の「所得に関する証明書」「年金改定通知書」の写しが必要です。

(例)父母のうち、母のみ申告する場合→父の所得に関する証明や年金改定通知書の写し等の必要となります。 - (2)特別養護老人ホーム等の施設に入所する場合は、組合員が当該施設に対し多少でも負担していることが必要です。同居要件のある人は別居とみなして認定を取り消します。同居要件のない人は施設の費用が被扶養者の所得でまかなえる場合は認定を取消します。

ただし、次の施設に該当する場合は同居とします。

①障害者自立支援法に規定する身体障害者授産施設

②障害者自立支援法に規定する知的障害者更正施設及び知的障害者授産施設

③介護保険法に規定する介護老人保健施設