短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合などが財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

附加給付は、各共済組合が定款で定めることによって行う給付ですから、組合ごとにその種類や内容が異なっています。

請求が不要なものと必要なもの

「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「特定療養費」、「訪問看護療養費」、「家族療養費」、「家族入院時食事療養費」、「家族訪問看護療養費」は、共済組合が医療機関に直接費用を支払うので、請求は不要です。

また、「高額療養費」や一部の給付(一部負担金払戻金、家族療養費附加金、入院附加金など)は、医療機関からの請求(レセプト)に基づいて組合員に自動的に給付されます。

上記以外の法定給付・附加給付については、組合員からの請求が必要です。

※「高額療養費」については、希望する方は医療機関への支払が自己負担限度額のみとなる現物給付化が導入されました。

短期給付の時効について

短期給付の時効とは、一定の期間を過ぎると権利が消滅することの効果を生じさせる法律上の要件(消滅時効)をいいます。

短期給付における給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から2年と定められています。

消滅時効の起算日は、給付事由の生じた日の翌日と解されていて、具体的には次のように取り扱われます。

| 療養費 | 費用を医療機関等に支払った日の翌日 |

|---|---|

| 出産費、埋葬料、災害給付など | 事由発生の日の翌日 |

| 傷病手当金などの休業給付 | 勤務に服することができない日ごとに、その翌日 |

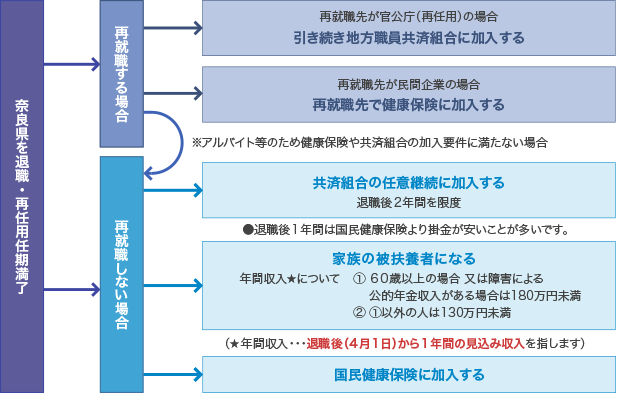

退職後の医療保険制度について

退職後の医療保険制度は、再就職するか、再就職しないかによって異なります。

- ● 再任用で週5日フルタイム勤務の場合は引き続き地方職員共済組合に加入することとなるため、手続きの必要はありません。

(※公立学校共済・警察共済等、他共済から知事部局の再任用となる場合は、地方職員 共済組合への加入手続きが必要となります) - ● 新たに週4日以下勤務の再任用となる場合は引き続き共済組合に加入しますが、組合員種別が「短期組合員」となるため、種別変更の手続きとして「退職届書(転出・種別変更報告書)」の提出が必要となります。(組合員証等はそのままお使いいただけます)

- ● 民間企業に再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入することになります。

- ● 再就職しない場合は地方職員共済組合の資格を喪失し、共済組合の任意継続または国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者となります。

(1)「共済組合」の場合

定年後、引き続き県にフルタイム勤務職員(7時間45分×週5日)として再任用されることとなった場合は共済組合に引き続き「一般組合員」として加入し、今お持ちの組合員証はそのままお使いいただけます。この場合は原則として手続きは不要です。ただし、教育委員会等、他の共済組合加入の所属に配属となった場合は、当共済組合の資格を喪失し、配属先の共済組合の資格を取得します。この場合は、その共済組合から新しい組合員証の発行を受けることになります。

7時間45分×週5日より少ない勤務形態の再任用職員となる場合、保険証は引き続き返却なしで使用いただけますが、組合員種別が変更となるため、「退職届書(転出・種別変更報告書)」を共済組合に提出する必要があります。

(2)「健康保険」の場合

退職後、健康保険の適用事業所に常勤職員として再就職された方が該当します。

手続きは地方職員共済組合に保険証一式の返却と「退職届書(転出・種別変更報告書)」の提出を行った後、再就職先の職場で健康保険加入の届出を行います。健康保険料は給料額(標準報酬月額)によって決まり、加入者と事業主が折半して負担します。

協会けんぽの場合は共済組合の制度にある一部負担金払戻金や附加給付(※)はありません。

※附加給付とは健康保険法上給付しなければならないもの(例:傷病手当金や出産一時金など)に所定の金額を上乗せして給付するものです。

(3)「国民健康保険」の場合

(1),(2),(4),(5)のどれにも当てはまらない方は国民健康保険の被保険者となります。

加入手続きは、地方職員共済組合に保険証一式の返却と「退職届書(転出・種別変更報告書)」の提出を行った後、退職の日の翌日から14日以内に各自で居住地の市町村役場で行います。

国民健康保険料(税)は、前年の所得、固定資産や保険加入者数などに基づいて決定され、退職直後に加入する場合は前年の所得が多いため一般的に保険料は高くなりますが、個別のケースについては市町村によって保険料の算定方法が異なりますので、市町村役場の国民健康保険担当課で確認が必要です。

給付内容は加入先の市町村により異なります。

(4)「共済組合の任意継続組合員制度」の場合

(1),(2),(5)の医療保険の加入条件を満たさない方で、引き続き共済組合の健康保険に加入することを希望される方が該当します。

これは1年以上組合員として在職した場合、退職後2年間を限度に、在職中と同様に本人と被扶養者が医療の短期給付を受けることのできる制度です。ただし、退職後2年以内であっても再就職等で別の医療保険制度に加入した場合(一度任意継続に加入した後、再就職等により脱退した場合も含む)は、再び地方職員共済組合の任意継続組合員として加入することはできません。

- ① 任意継続掛金額と国民健康保険料の比較について

任意継続の掛金は退職時の給料月額と全組合員の平均給料の額により決定されますが、退職後1年目は、前年の所得に基づいて保険料を算出する国民健康保険料と比較して、任意継続の掛金の方が低くなる場合が多いです。

2年目については、前年所得が低くなれば、国民健康保険の方が低くなる場合もあるので、市町村役場の国民健康保険窓口で国民健康保険料を確認され、お得な方を選択してください。 - ② 任意継続と国民健康保険の給付の違いについて

一例になりますが、 「共済組合の任意継続組合員制度」には一部負担金払戻金の制度があるので、ご本人がよく病院にかかられ、高額の医療費を負担されることが予想される場合には、国民健康保険にはないこの制度も考慮に入れて検討する必要があります。

現在の共済組合の一部負担金払戻金の制度は、医療機関から受けた診療について、高額療養費が支給されてもなお残る自己負担額が一定額を超える場合に、その超えた額を一部負担金払戻金として支給するというものです。また、扶養している家族についても一部負担金払戻金と同じ内容で家族療養費附加金という国民健康保険にはない制度がありますので、この点も考慮に入れてご検討ください。 - ③ 在職中と任意継続の給付の違いについて

任意継続に加入されても、在職中にあった休業補償給付である育児休業手当金、介護休業手当金、傷病手当金、出産手当金の支給はありません(退職時にすでに傷病手当金・出産手当金を受給していた場合を除く)。また、貸付制度の適用、人間ドックの助成もありません。ただし、特定健康診査は自己負担無料で受診頂くことができます。退職後の生活習慣病予防のため、必ず受診頂きますようお願いします。

任意継続の加入手続きは、退職の日を含む20日以内に、共済組合へ加入の申請と、掛金の納付を行わなければなりません。(2回目以降の掛金の納付期限は前月末となります。)

なお、任意継続は短期給付についての制度で、長期給付である年金の資格は継続しないため、60歳になるまで国民年金への加入は必要です。これは配偶者が国民年金第3号被保険者であった場合も、同様です。

(5)家族の健康保険の被扶養者となる場合

例えば共働きの家庭で配偶者が健康保険(共済組合)の被保険者である場合、退職後は収入がなく配偶者の扶養に入るといったようなケースが該当します。この場合は被保険者には保険料の追加負担はありません。(給付面では傷病手当金等休業給付はありません。)

被扶養者になるためには被保険者との続柄と所得要件があります。

続柄は被保険者の三親等内の親族であることが要件となっています。

(続柄によっては同一世帯の要件も加わります。)

所得要件は、被扶養者の年間収入が、60歳以上の者の場合は年間収入180万円未満、それ以外の方は年間130万円未満となっています。

手続きについては個々のケースによって添付書類等が異なってきますので、ご家族が加入されている保険者に事前にご確認ください。

共済組合の任意継続組合員制度について

1. 資格要件

退職日の前日まで引き続き1年以上共済組合員であった人(他の共済組合員であった期間も通算します)が、任意継続組合員になることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。(4月1日に共済組合に加入し、翌年3月31日退職の場合はこの制度の加入対象外となります。)

ただし、傷病手当金、出産手当金、人間ドックは受けることができません。

2. 手続き方法

- (1)任意継続組合員資格取得申出書を地方職員共済組合 奈良県支部へ提出してください。

- (2)後日、地方職員共済組合奈良県支部からご本人様へ任意継続掛金通知と掛金払込書を送付します。

- (3)初回の任意継続掛金を払込期日までに払い込んでください。

- (4)現在お持ちの組合員証、被扶養者証等の返納と任意継続掛金払込の確認後、任意継続組合員証等を交付します。

【注意点】

加入の申し込みから掛金の払い込みまでの手続きを退職日を含む20日以内に完了しないと加入できないため、ご注意ください。

3. 組合員証等の返納について

資格喪失後は、現在お持ちの組合員証等を使用することはできませんので、ただちに地方職員共済組合 奈良県支部まで返納してください。

被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の交付をうけている場合も同様に返納してください。

資格喪失後に組合員及び被扶養者であった方が医療機関で受診する場合は、必ず共済組合員の資格を喪失した旨を申し出るようにしてください。

もし、資格喪失後に返却前の共済組合員証を誤って提示して受診し、共済組合に医療費の請求があった場合は、その医療費について返還していただきますので、被扶養者の方共々ご注意ください。